Les femmes dans les croisades

Accueil » Agenda/Activités » Les femmes dans les croisades

22 janvier 2016

Jardin des Plantes, Grand amphithéâtre d'entomologie, 43 rue Buffon (Paris 5e), 14h-16h

Intervenant 1

Geneviève Wiels

Historienne, journaliste et réalisatrice

Présentation

Lorsque le pape Urbain II prêche en 1095 «la guerre sainte» comme un pèlerinage en armes destiné à libérer le tombeau du Christ à Jérusalem, il promet aux pèlerins la rémission de leurs péchés. Or, depuis l'an mille, les Occidentaux croient à une Apocalypse imminente et redoutent le «pèsement» des âmes et le feu de l'enfer. Confronté au trop grand succès de son prêche, le pape énonce (1096) des restrictions: il ne veut ni femmes, ni vieillards, ni enfants, ni pauvres, ni moines errants sur les routes; il ne veut que des soldats pour libérer Jérusalem. C'est trop tard, et avant même que les chevaliers ne soient prêts, une foule de tous âges, femmes, hommes et enfants, prend la route à travers l'Europe. Rappelons qu’au Moyen Age, on se déplace beaucoup, de foire en foire, en pèlerinage, etc. Il n'y a donc rien d'étonnant à découvrir les femmes partant aussi loin sur les routes.

Lorsque le pape Urbain II prêche en 1095 «la guerre sainte» comme un pèlerinage en armes destiné à libérer le tombeau du Christ à Jérusalem, il promet aux pèlerins la rémission de leurs péchés. Or, depuis l'an mille, les Occidentaux croient à une Apocalypse imminente et redoutent le «pèsement» des âmes et le feu de l'enfer. Confronté au trop grand succès de son prêche, le pape énonce (1096) des restrictions: il ne veut ni femmes, ni vieillards, ni enfants, ni pauvres, ni moines errants sur les routes; il ne veut que des soldats pour libérer Jérusalem. C'est trop tard, et avant même que les chevaliers ne soient prêts, une foule de tous âges, femmes, hommes et enfants, prend la route à travers l'Europe. Rappelons qu’au Moyen Age, on se déplace beaucoup, de foire en foire, en pèlerinage, etc. Il n'y a donc rien d'étonnant à découvrir les femmes partant aussi loin sur les routes.

Les femmes sont parties aux croisades en grand nombre mais elles sont vite effacées des chroniques ou elles n’y existent qu’en anonymes de l'histoire comme la jolie religieuse du couvent Sainte-Marie de Trêves.

Certaines traces, pourtant, permettent de réhabiliter leur existence. Elles évoquent la souffrance du voyage, leur participation aux combats ou à l'intendance, leur présence d’épouse aux côtés des rois et des chevaliers. Les chroniqueurs arabes de la troisième croisade (XIIe siècle) décrivent une noble dame en cotte de mailles (peut-être Ida d'Autriche ou l'épouse d'un roi de Sicile) menant le combat avec sa troupe de chevaliers, ou l'arrivée d'un bateau de prostituées. Les textes des religieux opposés à la croisade révèlent ces croisées lors d’invectives disqualifiant les femmes car leur débauche et leur indiscipline supposées nuisent au combat.

Que sont devenues toutes ces femmes? Certaines sont demeurées en Occident en l’absence des hommes, comme Adèle de Blois, fille de Guillaume le Conquérant; d’autres sont restées en Orient après la prise du tombeau du Christ et ont participé à la construction du Royaume de Jérusalem; d’autres, encore, sont rentrées en France et s’intègrent à l’élite, comme la femme médecin de saint Louis. D’autres femmes, enfin, ont été mises en esclavage, sans compter celles qui sont mortes en route ou au combat.

Geneviève Wiels, historienne des relations internationales, est journaliste et réalisatrice de films documentaires sur l'Outre-mer français. Elle représente les réalisateurs de documentaires au sein de la commission audiovisuelle de la SCAM (Société civile des auteurs multimédia) et elle a été responsable des programmes radiophoniques et télévisuels de RFO et France 3.

Sa filmographie est riche, avec notamment Guérisseurs noirs d'Amazonie, La porte des djinns à Mayotte ou Dessine-moi une frontière en Guyane. En 2000, elle a obtenu le Prix Jean Sainteny de l’Académie des Sciences morales et politiques pour l'ensemble de ses documentaires sur l'Outre-mer.

Elle a donné des conférences sur les croisades et le royaume de Jérusalem en lien avec l'histoire du Prieuré de Saint-Jean-du-Grais (XIIe siècle) à Azay-sur-Cher, près d’Amboise, et elle est très impliquée dans le sauvetage de ce monument historique exceptionnel.

en savoir plus (filmographie de G. Wiels)

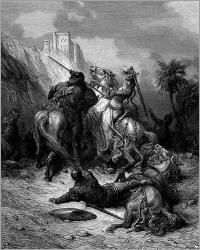

Illustration : Florine de Bourgogne lors de la première croisade, par Gustave Doré, lithographie, 1877 pour L'Histoire des croisades, de J.-F. Michaud.